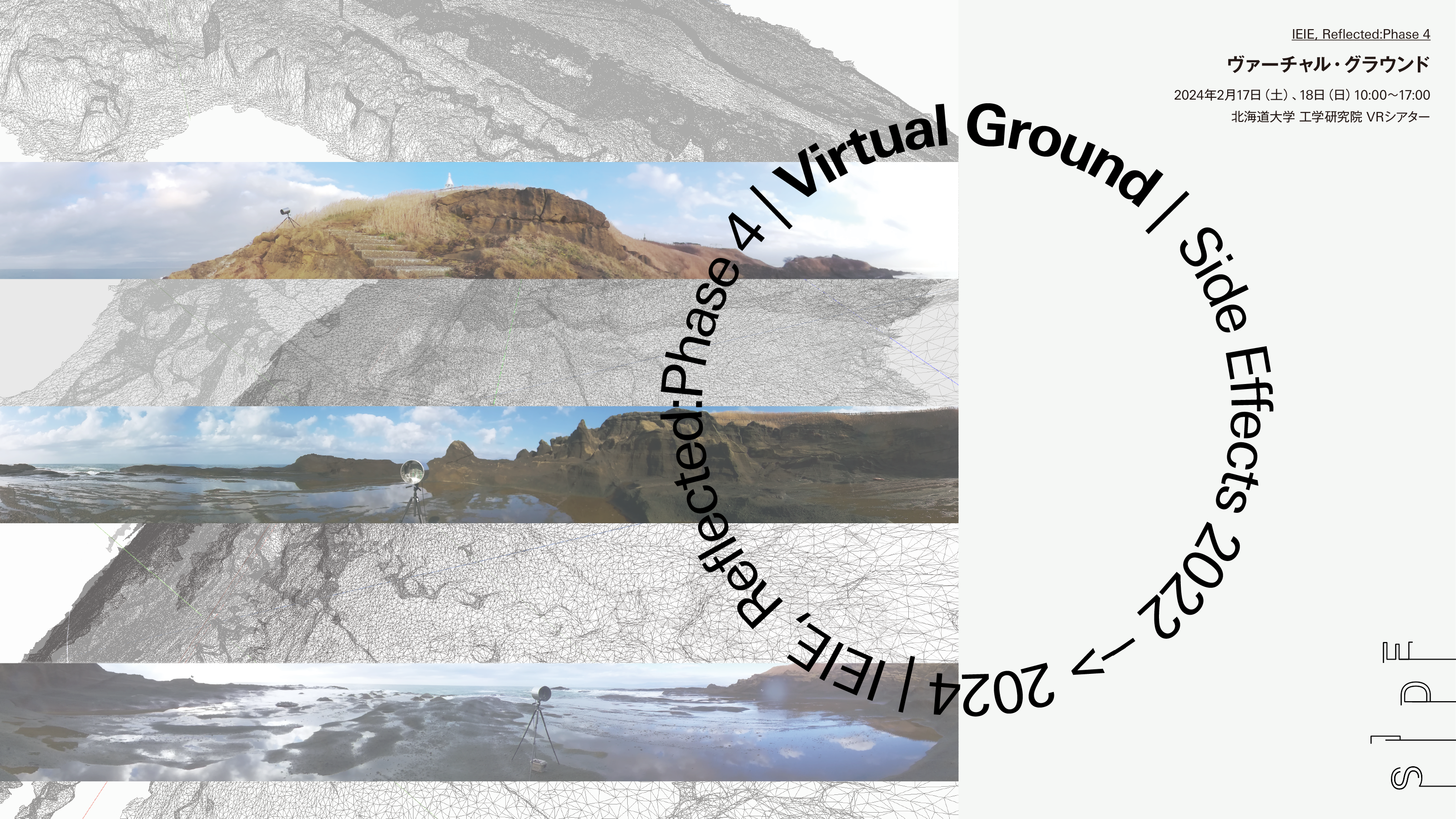

VR exhibition: Virtual IEIE(去年鴎島で)

《Island Eye Island Ear》(IEIE)は、1974年にデーヴィッド・チュードア、中谷芙二子、ジャクリーン・モニエらが構想し、長期にわたって取り組んだものの実現には至らなかった、孤島を丸ごと楽器化するという壮大なスケールのコンサート計画です。S.I.D.E. では、2022年から続けてきたIEIEの実現に向けた取り組みの成果として、2023年11月に江差町・鴎島で実施したテストラン(予行演習)の記録を構成しなおしたVR作品を、北海道大学工学院のVRシアターにて限定公開します。

実は英語圏において「ヴァーチャル・リアリティ」という言葉がはじめて登場するのは、チュードアのパートナーだった詩人が彼に勧められて手がけた演劇論の英訳の中です。そして実現が叶わなかったIEIEの構想を別の形で展開する一連の作品群に関連して、チュードアはこの言葉に強いこだわりを見せていました。こうした歴史を回想しながら、鴎島のテストランをVRとして追体験可能にすることで、半世紀という時を超えたIEIEの「実現/記録/再生」を、構想の中核に置かれた「ヴァーチャル」や「リフレクション」などのテーマと絡めて問い直し、二年に及んだ取り組みの落とし所を仮構します。

VIRTUAL GROUND ステートメント

電子工学において「ヴァーチャル・グランド(仮想接地)」とは、ある回路内の電圧を計算する際の基準(0V)となる電位に、実際には繋がれていないものの、実質的にはそのように見なせる回路部分の呼び名である。とはいえ、回路の振る舞いを考えるにあたってなにが実際(アクチュアル)でなにが実質(ヴァーチャル)なのかは一筋縄ではいかない問題だ。そもそも基準電位が「グランド」と呼ばれること自体、地球の大地が基準点とされることが多かったためだが、原理的には回路内で統一できれば——計算がうまく行き、見通しがつくのであれば——どの部分も基準点と見なすことができる。つまり、「グランド」とはそれとの関係において他の部分が計測される回路の落としどころを指すメタファーであり、その意味においてあらゆるグランドとはそもそもヴァーチャルだとも言える。デーヴィッド・チュードアはよく電子回路の原理を取り出してより大きなスケールの現実に拡大することで制作のアイデアを得ていたが、実際には違うものを実質的には同じと見なせることが思わぬ見通しを与えてくれることもあるのだ。

*

チュードアが構想し、未完のままに残されたコンサート計画の今日的な実現可能性を探ることを目的に掲げながら、そのような目的のために奔走する際にかならず出てくる副産物にも耳目を傾けるという裏の目的をそこに織り重ねた「サイド・プロジェクト」において、基準点たるグランドは当初から分裂していた。たとえば、北海道内で島探しを繰り返すにあたって、行く先々でSIAFラボの面々が熱心に取り組んでいたのは「釣り」という水面下に潜む魚を採捕する行為だった。様々な専門道具を買い揃え、時間をかけて培った諸々の技法を駆使して、素人目にはグランドのように映る水面を懸命に見据えながら直接知覚することができない対象をなんとか捕まえようとする彼らの姿を見るにつけ、この人たちにとって島探しはあくまでも仮の目的に過ぎないのではないかという疑念に駆られたことを覚えている。でも促されるままに自分も釣り体験をしてみたりする中でおぼろげに見えてきたのは、道具を介して知覚を拡張することで目的を把捉するという次元まで観察のスケールを抽象化すれば、「釣り」はラボがこれまで取り組んできたアートプロジェクトに対しても、「サイド・プロジェクト」に対しても、ちょうどよいメタファーになるということだった。通常の知覚からは隠された島の自然をテクノロジーの導入によって露わにするという《IEIE》のもともとの目的にしろ、まだ誰も見たことのない《IEIE》という幻の作品を道内を駆け巡りながら追い求めるという今回の目的にしろ、ヴァーチャルな意味での「釣り」であるように思えてきたのだ。

*

サウンドビームを作り出すために今回のプロジェクトで使った「超音波振動子」という小道具は、ビームの反響波が帰ってくるまでの時間を測定することで物理的対象との空間的距離を割り出すことができるため、長らく海底という人間が直接知覚できないグランドの深さを把握するために用いられてきた。英語ではそのような営みに、「水」や「海」を意味する古英語のsundの派生語である「sounding(サウンディング)」という呼び名が宛てがわれているが、これは同時に「音(sound)を鳴らす」という意味の動詞でもある。そしてそのような「サウンディング」の歴史において常に問題となったのは、船と本当の海底の間に「偽の底(false bottom)」が見つかってしまうことだった。でも1950年代にこのフォーカスを誤らせる原因が魚の大群であることがわかると、海の深さを測るために開発されたテクノロジーは水面下における海洋動物の動きを追跡する魚群探知機として新たな役割を獲得することになる。当初のフォーカスを妨害していた副作用が新たなフォーカスに転じ、釣り人の役に立ったわけだ。そこから翻って考えてみると、「偽の底」を「偽」としていたのは、そこで掲げられた「海底の深さを測る」という目的だったことが判明する。つまり「サウンディング」と名付けられたひとつの営み内において他の物事を定位し、価値づける作用を持っていたグランドは、別の目的に従う営みによって相対化されたのだ。

*

《IEIE》として思い描いていた構想を実際の島を落としどころに展開することが叶わなかったチュードアは、1980年代になると、その構想と実質的には同じであると見なせる試みをもっと融通の効くスケールで実現する一連の作品を手がけるようになる。その多くではサウンドビームの代わりにソナーとよく似た原理を持つレーダーが用いられ、島で凧を飛ばそうとしたジャッキー・モニエが屋内で飛ばすために新たに制作した凧もどきを扇風機で揺らしながら、その運動を反射シグナルの変位として感知し、音を変調するための制御信号として使った。この作品群のタイトルに繰り返し現れるのは、《IEIE》の中枢に置かれていた「リフレクション(反射/反映/反省)」という言葉である。でも1990年に同じレーダーを使いながらそれが感知するターゲット=目的を凧もどきから舞台上で踊るダンサーの身体に移した新作にチュードアは《Virtual Focus》というタイトルをつけている。ここで「リフレクション」に代わって登場する「ヴァーチャル」という言葉は、舞台上でコロコロと位置を変える複数のターゲット=目的に対するそのつどのフォーカスのかりそめ性を言い表すとともに、実現しなかった《IEIE》の副産物として展開された一連の試みの実物ではないけど実質的には同じであることに対するうまい表現になっている。同時にこうした基準概念の変換は、ややもすればちょうど同じころ世間を騒がせていた「ヴァーチャル・リアリティ」という最先端の概念にチュードアがかぶれていた証と見なされてしまうかもしれない。でも実際にチュードアが念頭に浮かべていたのは、ヘッドセットディスプレイやオンライン空間よりももっと古い、別の基準点に根差した「ヴァーチャル・リアリティ」だった。

*

1960年代に電子音楽を作るようになる前のチュードアは、世界でも有数の技術を持つピアニストとして知られていた。でもそんな彼も冷や汗をかいたことがある。1950年にフランスのピエール・ブーレーズという作曲家が書いた『ピアノソナタ第二番』という曲を演奏しようとした際に、どれだけ練習してもうまく弾けないという困った事態に陥ったのだ。コンサートが近づく中、焦ったチュードアは藁にもすがるような気持ちで、入手できたブーレーズのインタヴューに片っ端から目を通していった。するとそのひとつで作曲家が「エステティクスに関してはアルトーの方向性が正しい」と言っているのが見つかる。そこで「アルトー」というのは誰なのかを調べ、それがフランスの俳優であり演劇理論家であることを突き止めたチュードアは、このアントナン・アルトーという人物が1938年に出版した『演劇とその分身』という本を入手する。そしてフランス語の辞書を引きながらそれを読んだことでブーレーズの難曲が弾けるようになったという嘘のような本当の話が知られている。それがなぜかということに関する小噺もあるが、ここでのフォーカスにとって重要なのは、アルトーがこの演劇論の中で「演劇」の別名として「réalité virtuelle」というフランス語の言葉を使っていることだ。そして「ヴァーチャル・リアリティ」という言葉が英語圏ではじめて登場したのは、チュードアの当時のパートナーで、彼に勧められてアルトーを読みはじめた詩人のM.C.リチャーズが1958年に出版した『演劇とその分身』の英訳においてだった。

*

アルトーが『演劇とその分身』を出版した二年後の1940年、アルゼンチンの作家アドルフォ・ビオイ・カサーレスが『モレルの発明』という小説を発表する。それは孤島に流れ着いた男が無人島であったはずの場所にとつぜん大勢の人々が登場した理由を探るうちに、それらの人々がモレルという科学者が発明した、あらゆる感覚情報を記録して再生できる装置がループ上映しているホログラム的な「映像」であることがわかるという話である。そして映像内の女性に恋をした主人公は、その装置によって記録されると生身の人間は死んでしまうことを知りながらも、最後は自らをモレルの機械で映像化することを決める。実際の現実とされる次元ではなく、実質的な効果としての現実を基準点として選び取るわけだ。この小説をモデルにしながら1960年に制作された『去年マリエンバードで』という映画では、カサーレスの小説で描かれていた現実の次元差の絡み合いがより多元的に展開されている。映画内において実際の現実と見なされる次元と、「絵画」や「演劇」や「記憶」など現実の表象と見なされる次元が並置され、折り重ねられて、混ぜ合わされていく。その様子を視聴している観客にとって次第に前景化するのは、どんなに強固に思われる現実もかりそめの基準点にすぎないという感覚であり、それは翻って、「映画」という表象を見る自分が拠り所としている現実に対する疑念のきっかけとなるかもしれない。

*

『去年マリエンバードで』と『モレルの発明』は、実質的に同じ問題を展開していると見なすことができる一方で、実際の在り方において二つの作品の間には大きな違いもいくつかある。たとえばすぐに目につくのは舞台設定が孤島からホテルに移されていることだろう。確かに小説においてモレルのVR装置が過去を再生し続けるのは島にある「博物館」と呼ばれる建物だが、そこは「五十人ほどの客を収容できる豪華なホテルのようにも見える」とも描写されている。でも映画の方には島に対する言及がいっさいない。1932年に制作された『グランド・ホテル』という映画は、「ホテル」と名付けられたひとつの場所に集った複数の登場人物がそれぞれ経験する出来事を、フォーカスの度重なる切り替えによって並行的に描き出し、その後「グランド・ホテル形式」と呼ばれるようになる手法を編み出したことで知られている。その中では登場人物がホテルについて語るシーンが何度か登場するが、そのひとつでは次のようなセリフがつぶやかれる:「何百というドアが並ぶが誰も隣の客の素性を知らぬ。君が去れば別の誰かが同じ部屋のベッドに寝る。それだけさ。」確かにホテルとは、見知らぬ他人同士が行き交う場である。そしてその意味で、『モレルの発明』においてすでに死んでいる人たちが繰り返し再生され、現在を生きる主人公と繰り返しすれ違う舞台として「ホテルのような」場所が選ばれているのも納得がいく。島という舞台がその内部にホテルを必要としたのに対して、ホテルという舞台はその内部に無数の孤島を抱えているわけだ。でも「グランド・ホテル形式」において、無関係のものたちの共通のグランドである「ホテル」は、あくまでも出発点にすぎない。なぜなら、はじめは孤島のようにバラバラに描かれていた登場人物はやがて互いに絡み合い出し、紛いなりにもひとつの物語を形作るようになるからだ。

*

二年間に及んだ「サイド・プロジェクト」を振り返るにあたっても、同じことが言えるかもしれない。結局のところ《IEIE》という枠組みは出発点にすぎず、目的と同時にその副産物にもフォーカスを当てていくという最初の取り決めに対して、実際に起こったのはそのような区分が早々になし崩しになり、そのつどの出来事や出会いが生み出す副産物の連鎖を追いかけているうちに気づくと目的が達成されているような不思議な展開だった。そしていつの間にか、当初の目的は新たな目的のための手段と化し、北海道のあとに北ノルウェーのロフォーテン国際芸術祭で新たなヴァージョンを上演することになっている。昨年11月に鴎島で行なったテストランを見に来てくれたノルウェー側のキュレーターたちと、無関係であると思われた江差町とロフォーテンとの間に数多くの共通性を見出し、盛り上がったことを覚えている。でもそのようなグランドがあくまでも効果として浮かび上がるヴァーチャルなものであることを忘れると、その傍ら(サイド)で起こっている様々な違いを再び見失うことになってしまう。だから「サイド・プロジェクト」をいったん締めくくるにあたっても、フォーカスを切り替え続けながら、実際には違うことを実質的に同じものと見なす一方で、実質的に同じだとされるものが実際には異なることを確認することを心がけた方がいいかもしれない。そのような切り替えの舞台として、去年鴎島で行なわれた《IEIE》の記録を「ヴァーチャル・リアリティ」として上映する傍らで、そこにいたる道のりで出会った生身の人々が一堂に会する「ヴァーチャル・グランド・ホテル」を上演する。実際の綴りは異なる「Ground」と「Grand」が実質的には同じ響きを持つと見なす日本語ならではのいい加減な語呂合わせを頼りにしながら、かりそめの落としどころを仮構することを目指す。

(中井悠)

VR exhibition: Virtual IEIE(去年鴎島で)

会期:2024年2月17日 (土)、18日(日) 各日 10:00〜17:00

会場:北海道大学 工学研究院 VRシアター (札幌市北区北13条西8丁目 google map)

料金:入場無料

Symposium: Virtual Grand Hotel

日時:2024年2月17日 (土) 15:00~18:00

※運営上の都合により時間が変更になりました。ご了承ください。

会場:北海道大学オープンイノベーションハブ エンレイソウ(札幌市北区北13条西8丁目 google map)

料金:参加無料

※事前予約不要です。現地に直接お越しください。